地域活性化研究センター(RCRR)

帝京大学地域活性化研究センター(Research Center for Regional Revitalization)は、これまで行われてきた連携・協働をさらに発展させた「共創」の概念のもとで、地域に根差した実践を通して、社会に貢献する高い専門性を持った研究を実践しています。

本学ではそれぞれの学部学科や教職員による特徴的な地域との取り組みが行われています。これらの実践や事例などを集約し学内外に発信するとともに、地域課題などについて、協働や研究・実践を通して解決の糸口を探る活動も行います。

当センターは、2015年11月1日に「宇都宮キャンパス地域活性化研究センター」として発足し、2017年4月より「帝京大学地域活性化研究センター」として全学センター化されました。

玉 真之介教授

帝京大学地域活性化研究センターは、2015年11月に本学宇都宮キャンパスに開設されました。本センターの目的は、地域経済の活性化に資する研究を行うことにあります。そのために、地域社会を支えるさまざまな主体との交流を深め、連携したいと考えています。

本センターの活動は、2011年4月に設立された経済学部地域経済学科、および2016年4月に設立された大学院経済学研究科地域経済政策学専攻の活動と表裏一体で進められています。この2つの教育組織は、本学の建学の精神および教育理念に基づいて、地域貢献力・創造力を持つとともに人間性豊かな専門性ある人材の育成を目的としています。

本センターは、地域と連携して様々なシンポジウムを実施してきました。そのテーマは「地方創生と栃木の挑戦」(2015年)、「創発的地域づくりと脱温暖化」(2016年)、「がんばる栃木農業」(2017年)、「栃木県における産業集積の現状と将来」(2019年)などです。2020年より新型コロナウィルスの影響でお休みしていますが、今後、事態が落ち着きましたら復活したいと考えています。また、毎年、帝京大学地域活性化研究センター年報を発刊し、そこにセンター研究員や地域経済学科教員等による地域社会に関わる研究論文や、学科のゼミが取り組んだフィールドワークの報告などを掲載しています。

これからも本センターは、教職員はもちろん、地域社会の多様な主体と連携して地域活性化に貢献したいと考えています。

本センターは、本学の「建学の精神」および教育理念にもとづき、学術的視野の広い立場から地域社会との連携を深めつつ地域経済の活性化について研究することにより、大学として地域貢献力、創造力および人間性が豊かな専門性ある人材の育成ならびに教育および研究の充実を図ることを目的としています。

この目的を達成するため、地域社会との交流、行政・企業・教育研究機関等との連携、調査研究成果の公表、その他必要な事業(プロジェクト)を行います。

宇都宮キャンパスでは従来、学部学科や教職員による特徴的な地域との取り組みが行われてきました。2011年に設置された経済学部地域経済学科をはじめ、理工系・医療系・文科系のバラエティ溢れる学部学科・教職員群を擁する本キャンパスでは、文理や栃木県内外を問わず、地域との連携事例が存在していました。それらをキャンパス全体として情報を共有し、キャンパス内外に向けて発信すべく、視野の広い立場で県内の地域社会との連携を深めながら地域経済の活性化について研究することによって、大学として地域に対する貢献、創造力および人間味豊かな専門性のある人材の育成ならびに教育および研究の充実をめざすことを目的として、2015年11月1日付にて「宇都宮キャンパス地域活性化研究センター」を設置しました。

2017年4月より「帝京大学地域活性化研究センター」として全学センター化され、他キャンパスや全国各地域との連携をめざします。

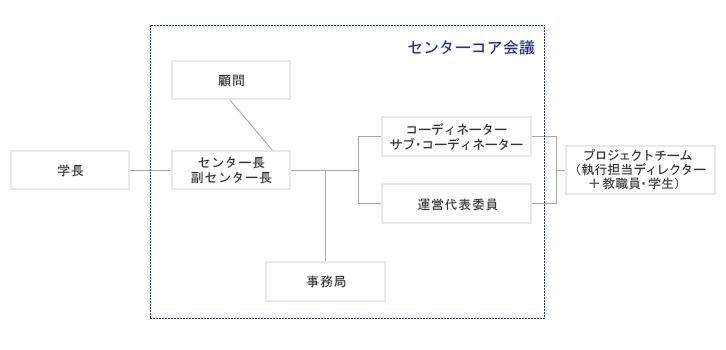

センター長

玉 真之介 (経済学部地域経済学科 教授)

副センター長

山口 泰史 (経済学部地域経済学科 教授)

顧問

荒井 正之 (理工学部長)

運営代表委員

坪井 塑太郎 (経済学部地域経済学科 教授)

大平 佳男 (経済学部地域経済学科 准教授)

林田 朋幸 (経済学部地域経済学科 講師)

柴田 慎司 (宇都宮キャンパス事務長)

コーディネーター

長島 重夫 (外部委員)

乾 泰典 (宇都宮キャンパス総務課長)

研究員

山川 充夫 (元経済学部地域経済学科長/福島大学名誉教授・客員教授/日本学術会議連携会員)

山本 健兒 (元経済学部地域経済学科長)

荒井 良雄 (元経済学部地域経済学科長)

事務局

齋藤 良太 (宇都宮キャンパス総務課 高大連携・産学連携・地域連携担当プロジェクト係)

(2024年4月現在)

本センターでは、センターや大学独自の活動のほか、各キャンパス教職員が行っている地域連携活動・研究なども支援し、ニュースや年報などの形で発信しています。

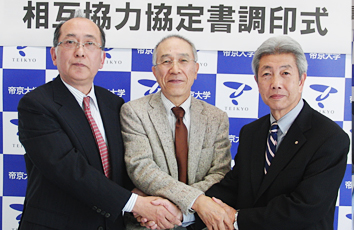

センター発足と時を同じくして、栃木県内随一の繁華街である、宇都宮市オリオン通り地区の2商店街(宇都宮オリオン通り商店街振興組合・オリオン通り曲師町商業協同組合)との共同調査研究の意向が持ち上がり、センター設立の記者発表と同時に、「中心市街地活性化の調査研究に関する相互協力協定書」の締結式が行われました。

本協定を基に、地域経済学科教授 山川充夫・ゼミ生を中心とした、商店街との共同調査・研究が行われました。

共に宇都宮市内に位置し、比較的近接している本学宇都宮キャンパスと文星芸術大学が、教育・研究における協力および交流を促進するための協定書を締結しました。理工系・医療系・経済系の緒学科を持つ宇都宮キャンパスと、芸術系を擁する文星芸術大学を促進するポテンシャルを秘めています。

本協定をきっかけとして、理工系と芸術系との共同研究実施(デジタルマンガなど)、センターの運営に両大学が関わるなど、新たな教育・研究活動がスタートしています。

宇都宮キャンパス学内サークル「帝京宇都宮まちづくり研究会」と、宇都宮に本社を置くバス事業者「関東自動車株式会社」が、宇都宮市「大学生によるまちづくり提案」事業をきっかけとして意見交換を継続しており、その一環として、まちづくり研究会・センター共催によるワークショップを学内限定にて開催しました。研究会・センター関係者やバス事業者のほか、学内の教職員・学生らも参加し、本学への通勤・通学だけでなく、広い視野における公共交通利用に関して、幅広い意見交換が行われました。

毎年、宇都宮キャンパスにて開催されている地域経済学科シンポジウムに、今回からセンターが共同主催として参画しました。「創発的地域づくりと脱温暖化」をテーマとして、盛況のうちに幕を閉じました。本シンポジウムの内容については、地域活性化研究センター年報の「報告の部」にて掲載しています。

地域活性化研究センターや教職員の活動を発信するため、年報を定期的に発行しています。

第1巻から第7巻までは、冊子での発行となります。第8巻以降は、オンライン版のみとなります。

掲載されている年報より古いものについては、当センターへお問い合わせください。

第5巻 2019-2020 (2021年3月 発行)

第6巻 2020-2021 (2022年3月 発行)

第7巻 2021-2022 (2023年3月 発行)

第8巻 2022-2023 (2024年3月 発行)

第9巻 2023-2024 (2025年3月 発行)

冊子版(ISSN 2433-7234)

オンライン版(ISSN 2759-7334)

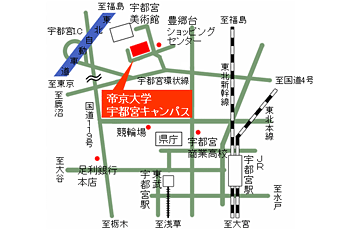

本センターは、宇都宮キャンパスを拠点に活動しています。

帝京大学地域活性化研究センター

〒320-0551 栃木県宇都宮市豊郷台1-1

(宇都宮キャンパス本部棟1号館2階総務課内)