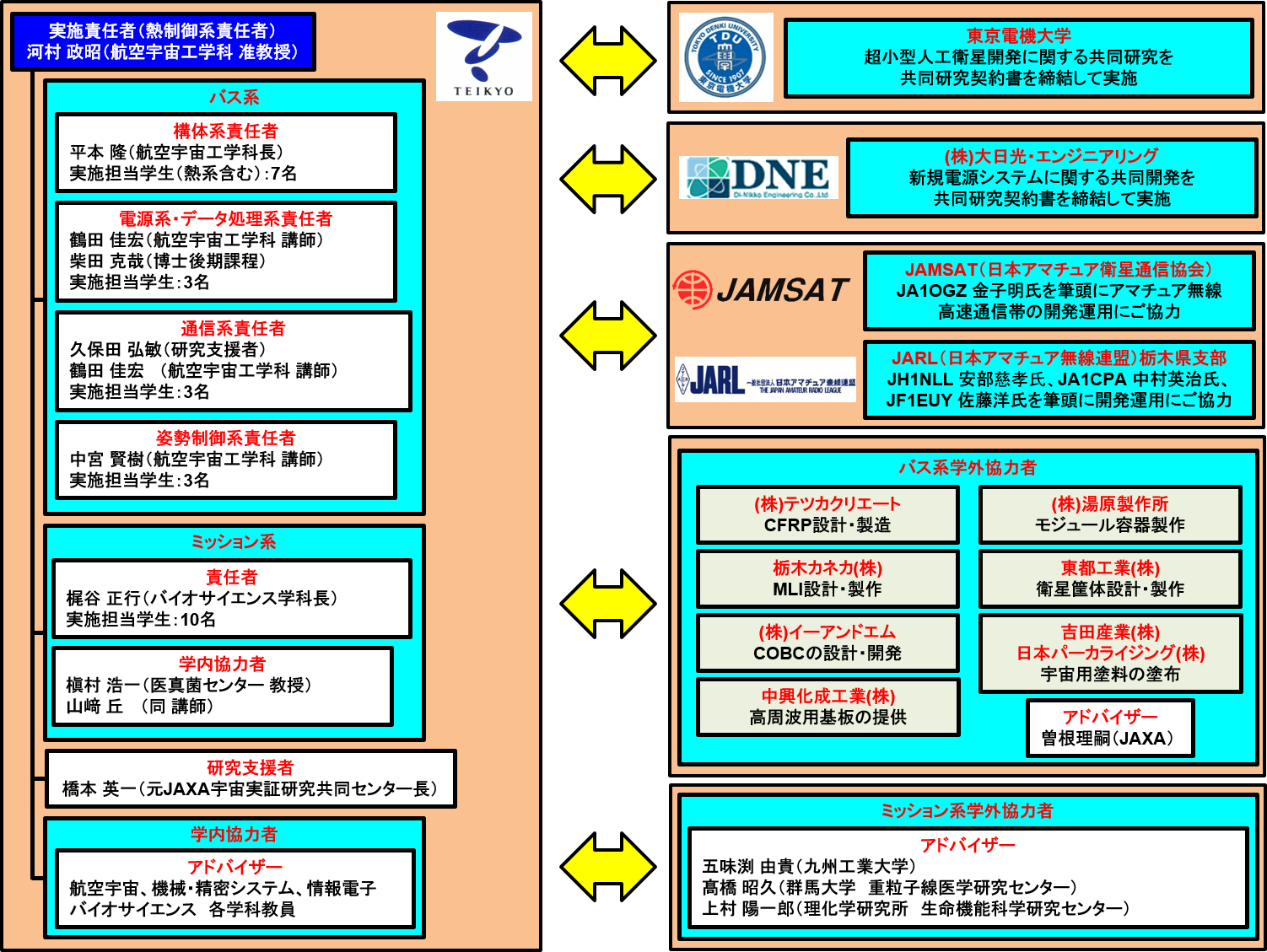

『TeikyoSat-4』プロジェクトについて

理工学部航空宇宙工学科の工学系クラブ「宇宙システム研究会」が開発を進める「TeikyoSat-4」は、一辺約50センチ、重さ約50キロの超小型人工衛星です。ミッションは、1.宇宙開発の低コスト化 2.アマチュア無線で宇宙利用の裾野を拡大すること 3.微生物観察を成功させ、生命科学分野に寄与すること(TeikyoSat-3の再チャレンジ)です。人工衛星の製作は、「ミッション(粘菌)」、「構体」、「電子・電源」、「熱(制御)」、「通信・地上局」、「姿勢制御」の6つの班に分かれて進められ、学生たちは、それぞれの役割からプロジェクトの成功をめざします。

| 衛星名称 | 『TeikyoSat-4』 |

|---|---|

| 愛称 | おおるり |

| 全体サイズ | W520mm×D520mm×H520mm |

| 質量 | 約52kg |

| ミッション | 1.多目的宇宙環境利用実験衛星用バスシステムの軌道上実証 2.アマチュア無線高速通信帯の軌道上実証 3.生命科学分野ミッションの軌道上実証 |

| 運用軌道 | 高度560km、太陽同期準回帰軌道 |

| ミッション期間 | ミッション1・2→3年~大気圏再突入まで ミッション3→約3か月 |

| 軌道上運用期間 | 約10年程度 |

| 発生電力 | Main OBC側:14W、New OBC側:7W |

| 姿勢制御 | 磁気トルカを用いた能動制御 |

| 通信 | アマチュア無線 Transmitter(down link)437 MHz 帯、5.8 GHz 帯 Receiver(up link)145 MHz 帯、1.2 GHz 帯 |

(2021.11現在)