- 八王子キャンパス

文学部 社会学科

- 八王子キャンパス

社会・文化・人間に関する

基礎理論と専門知識を身につけ、

人間力、就業力を磨きます

グローバルな問題から、身近な問題まで、現代社会はさまざまな問題を抱えています。社会学科では体系的かつ全体的に社会を理解し、量的、質的情報をさまざまな技法で把握し、他者と協調しながらその問題解決のための専門的知識を身につけます。同時に社会に必要とされる実践的な人間力、就業力を向上させます。

動画制作の実習でメディア・リテラシーを向上

メディアコンテンツ制作実習は、テレビ番組制作、広告制作等のメディア業界、教育・地域振興分野等で動画活用をめざす学生が受講しています。近年、YouTubeやTikTokなど手軽に動画制作を行える機会が増えていますが、カメラワークや編集スキルなど本格的な映像制作の基本を身につけることで、職業的な夢を実現するための社会学的なメディア・リテラシーの獲得をめざします。

多彩かつ手厚い就活サポートで安心

社会学科では学科独自のさまざまな就活支援やイベントを行っています。「秋葉原で就活準備相談会」では、帝京大学と協定を結んでいる東京中小企業家同友会の事務局で経営者と話す機会を設けています。また学科内の各ゼミでは、たとえば就活の始め方やスケジュール、業界の絞り方、自己分析の方法、面接のポイント、就活中のメンタル調整法など、さまざまな情報共有を先輩と後輩間で行っています。

学修意欲に富んだあなたに応える学びの場の提供

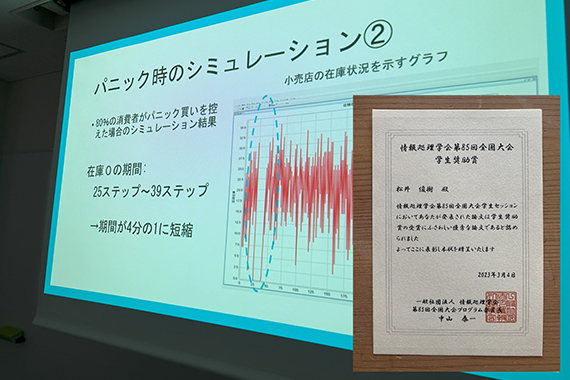

社会学科には、成績優秀な学生を選抜して社会学の専門知識やプレゼンの手法などをいち早く習得し、また社会的期待にも十分応えることのできる優れた人材を育成する独自のカリキュラム「オナーズ・プログラム」があります。受講生は互いに切磋琢磨しながら学修に励み、国家公務員などの自身のキャリア形成につなげていたり、その学びを生かして内外の研究コンテストで受賞したりしています。また、国内外の大学院進学希望者に対しても研究サポートを行い、一定の成果をあげています。

社会学科の幅広いカリキュラムを通して、社会についてのさまざまな知識、統計学に基づくデータ分析や社会調査の実証的な技法を学ぶとともに、専門的な知識と論理的な思考力や自己表現力を育成します。また、少人数で行われる演習や実習で、そうした知識や技能を生かし、社会問題に対処するための実践力を身につけていきます。

広告文化論/広告ビジネス論

テレビCMやネットCM、交通広告といったさまざまな「広告」について学びます。「広告文化論」では、江戸時代の「広告」の前身、第二次世界大戦中の「戦争」に絡んだ新聞広告や、現代の広告の中の「家事」表現の変化などを学び、「広告ビジネス論」では、広告がどのように制作されるのかその仕組みについて学びます。

サブカルチャー論

映画、テレビドラマ、アニメ、リアリティーショーを素材として、現代社会の諸問題にかかわるアイデンティティー、ジェンダー、恋愛、労働、観光、オタクなどの重要なトピックスや現象について考えます。たとえば、ドラマ『監獄のお姫さま』『逃げるは恥だが役に立つ』や、映画『ディア・ドクター』などを素材とします。

マス・コミュニケーション論

SNSを介したコミュニケーションが増えていますが、世の中で何が起こっているのかを知るのは主にマスメディアを通してです。さまざまな動画や新聞記事を用いて、日本のメディアの政治的バイアスを知りながら、マスコミュニケーションのよい点や問題点を考えていきます。

家族の社会学

家族のあり方は多様です。「普通」と思われている家族の形も実際にはさまざまですし、別の時代やほかの社会では「普通」ではないこともしばしばです。結婚、家事・育児の分担、親子関係などに注目して、家族の現状を新しい角度から見直してこれからの家族のあり方を展望します。

宗教文化論

「宗教」について、アメリカ社会とその歴史を例にしながら学びます。アメリカは、意外にも世界のなかで最も宗教的な国の一つです。アメリカは、ファッションや音楽、政治制度、経済システムなど、いずれも最先端にいますが、現在でも「宗教」が大きな影響力をもっている理由について理解していきます。

環境社会学

京都議定書やパリ協定に至る環境問題の歴史と環境問題発生のメカニズムを学んだうえで、環境問題を解決する方法を具体的に考えます。再生可能エネルギーの普及に経済的方法を応用する方法や2050年までにカーボンニュートラルを達成するために必要な方策など、多様な観点から学んでいきます。

多摩学

多摩地域と呼ばれる東京都30市町村を対象に、社会学、行政学や人口学などさまざまな視点で「多摩」について総合的に考える授業です。次世代の担い手として多摩地域の将来をデザインし、政策などを提案する力を養うことを目的とします。社会学科の教員および多摩地域の関係諸機関との連携を図りながら実践的な授業を行います。

文化人類学

人類学のカバーする広い問題領域のなかで、特に「性(ジェンダー/セクシュアリティー)」を切り口として学びます。私たちの日常生活のなかのごく身近な現象を通して、社会的・文化的に形づくられている自らのあり方を根源的に見つめなおし、自己と他者を含む人類の多様性と可能性を探究します。

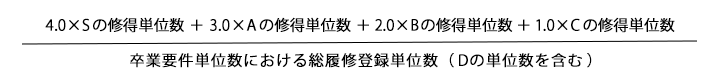

GPA(Grade Point Average)制度の導入の趣旨は、1. キャンパスとして統一した基準を作成すること、2. 公平性に優れた基準であること、3. 国際的に通用する基準であることとし、学修の成果をGPAという客観的な数値で評価するものです。またこの制度は、欧米の大学で採用されている成績評価制度に概ね準拠しており、海外留学、海外の大学院進学、外資系企業への就職などの際に学力を証明する指標として、海外でも通用する成績評価制度となっています。

| 区分 | 評価 | GPA | 成績評価基準 | 評価内容 | 英文内容 |

|---|---|---|---|---|---|

| 合格 | S | 4.0 | 90点以上 | 特に優れた成績を表します | Excellent |

| A | 3.0 | 80点台 | 優れた成績を表します | Good | |

| B | 2.0 | 70点台 | 妥当と認められる成績を表します | Satisfactory | |

| C | 1.0 | 60点台 | 合格と認められる最低限の成績を表します | Pass | |

| 不合格 | D | 0.0 | 60点未満 | 合格と認められる最低限の成績に達していないことを表します。また、授業等の出席日数不足および当該授業における試験の未受験等も含みます | Failure |

| 対象外 | N | - | - | 編入や留学等により他大学等で修得した科目を本学の単位として認定したことを表します(単位認定科目) | Credits Transferred |

| 科目区分 | 必修・選択の例 | 所要単数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 共 通 教 育 科 目 ※4 | 教養 教育科目 | 人文科学系分野 | 選択必修 | 2以上 | 8以上 | 30※1 |

| 社会科学系分野 | 2以上 | |||||

| 自然科学系分野 | 2以上 | |||||

| 文理融合分野 | 選択 | - | ||||

| 初年次 教育科目 | ライフデザイン演習Ⅰ・Ⅱ | 必修 | 2 | |||

| キャリア教育科目 | 選択必修 | 2 | ||||

| 情報教育科目 | 選択必修 | 2 | ||||

| 外国語 教育科目 | 英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 必修 | 4 | |||

| 専門科目※4 | 必修 | 32 | 74※3 | |||

| 選択必修A※2 | 4 | |||||

| 選択必修B※2 | 4 | |||||

| 選択 | 34 | |||||

| 自由選択 | ・専門科目74単位の超過単位 ・共通教育科目30単位の超過単位 ・オープン科目の修得単位 ・副専攻プログラムの修得単位 ・他大学での認定単位 | 選択 | 20 | |||

| 合計 | 124 | |||||