(柳原尚久研究室)

(柳原尚久研究室)

身の回りにあるほとんどの化学製品は、石炭や石油等の化石燃料を基盤として、人工的に合成されたものです。これらの製品は、今日までに大量生産・大量消費ならびに大量廃棄の繰り返しが行われてきました。しかし現在は、化石資源の埋蔵量は有限であることを再確認すべき時代を迎えており、廃棄物のリサイクルや再生可能資源の応用は極めて重要な研究課題です。当研究室では、廃プラスチックを化石燃料と同じレベルの原料とみなし、超臨界流体を用いたケミカルリサイクルを応用して、廃プラスチックから高付加価値を有する化合物を生みだすことを大きな目的としています。また、茶殻などの廃棄系バイオマス残渣に着目し、これらの有効利用の一つとして、水中に含まれる重金属イオンの捕集除去に応用することをめざしています。

| 教員名・所属 | 柳原尚久 / 理工学部バイオサイエンス学科 |

|---|---|

| 専門分野 | 高分子化学、錯体化学 |

| 研究テーマ | 超臨界流体を用いた応用研究、バイオマスの有効利用に関する基礎研究 |

| 研究キーワード | 超臨界流体、ケミカルリサイクル、プラスチック、バイオマス、金属イオンの吸着 |

| 教員紹介URL | https://www3.med.teikyo-u.ac.jp/profile/ja.767e782f2b94e929.html |

超臨界流体を用いたプラスチックのケミカルリサイクル

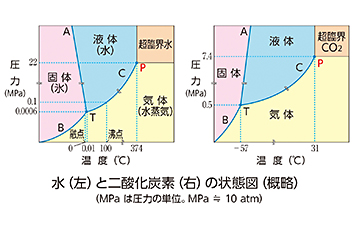

一般に純物質は温度と圧力によって、固体・液体・気体の3つの状態に変化します。しかし、臨界点(臨界温度と臨界圧力)を超えると、第4の状態が発現します。この臨界点以上の状態にある物質を超臨界流体とよび、液体と気体の両方の長所を兼ねそなえています。超臨界流体は、通常の液体溶媒と同等、あるいはそれより優れた特徴を有しているので、この流体の中では、化学反応が有利に進みます。

当研究室では、化学反応に特的な性質を示す超臨界二酸化炭素、超臨界メタノール、ならびに超臨界水に着目して、さまざまな縮重合系ならびに付加重合系プラスチックのケミカルリサイクルに取り組んでいます。

茶殻およびコーヒー殻による水中の重金属イオンの捕集除去

通常、水中の金属イオンの捕集除去には、溶媒抽出法、共沈分離法、イオン交換分離法、ならびにシリカゲルやポリマーなどで表面修飾した捕集剤、あるいは活性炭などが用いられています。しかし、これらの方法に用いられている捕集剤はいずれも原油を原料とし、人工的に合成された化合物です。一方、生物は生命維持のため、特定の必須元素を能動的に取り組み、特定の元素を体内で濃縮・蓄積することが知られています。 当研究室では、地球環境保全のため、資源の循環機能も考慮しながら、廃棄系バイオマス残渣(茶殻やコーヒー豆殻など)を、金属イオン[鉛(II)、亜鉛(II)、銅(II)、カドミウム(II)、など]捕集除去用の新規機能性材料として活用することをめざしています。

| 題名 | 研究室 | 内容 |

|---|---|---|

| Studies on the Oxidative Degradation of Nylons by Nitrogen Dioxide in Supercritical Carbon Dioxide. | 超臨界化学研究室 | 詳細 |

| 演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 溶融NaOHを⽤いたフッ素樹脂の鉱物化 | 第9回⾼分⼦学会グリーンケミストリー研究会(GC)シンポジウム、第23回プラスチックリサイクル化学研究会(FSRJ)研究討論会合同研究発表会 | 超臨界化学研究室 | 詳細 |

| 演題名 | 学会名 | 研究室 | 内容 |

|---|---|---|---|

| DBU含有亜臨界水による6-ナイロンの分解 | プラスチックリサイクル化学研究会 | 超臨界化学研究室 | 詳細 |

先生方が日々取り組んでいる研究について、どのようなきっかけで取り組むようになったのか、その研究はどのような形で社会に生かされていくのかなど、研究室紹介だけでは紹介しきれない内容や、普段なかなか知ることのできない先生方の研究に対する熱い思いなどをご紹介します。